Por Jenn Calderón

Ilustración: Elo Draws

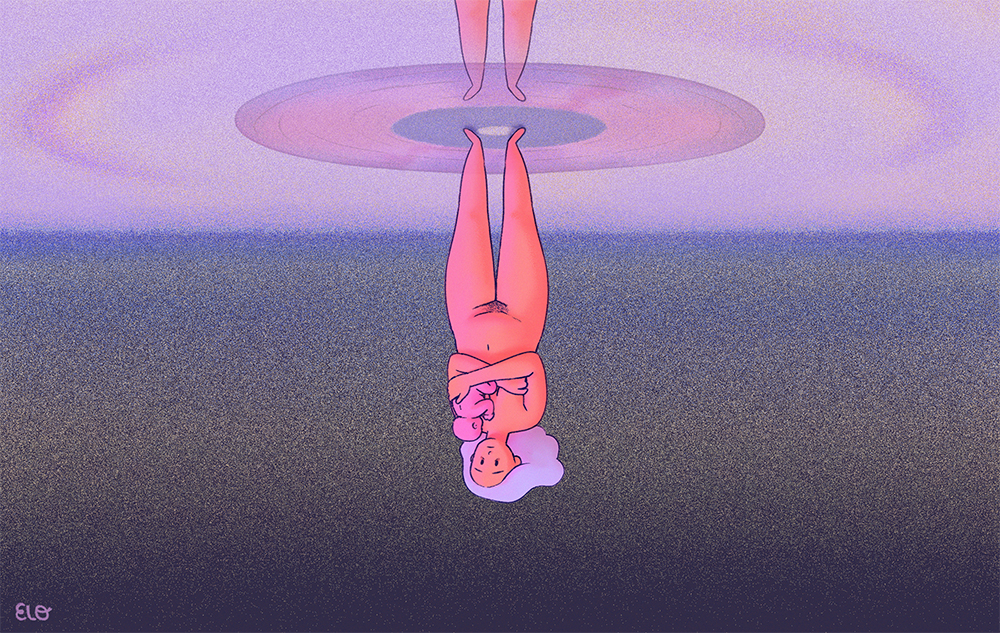

Huelo a leche cortada y sudor: veneno mortífero para el apetito sexual. Fantaseo con darme un baño largo, acicalarme a conciencia y ponerme esa prenda negra de encaje que arrumbé hace más de un año en el clóset. Ocho meses atrás, descubrí que el postparto es una vorágine de sentimientos contradictorios, como la playlist Tu Lado B que Spotify arma según tus gustos, una mezcolanza que sólo tiene sentido para una.

Los que mandaron felicitaciones cuando nació mi hijo, al preguntarme cómo me sentía recibieron la misma respuesta: “Destruida pero de pie como Plaza Buenavista”. Contestaban “jajaja” y yo mandaba un Emoji que para nada reflejaba mi estado de ánimo. No han observado lo mal que lo ha pasado ese centro comercial.

Tomé clases, leí decenas de artículos, videos, talleres, pláticas y me integré a círculos de mamás; pude no haber hecho nada de eso y el resultado hubiera sido muy similar. Aunque me sumergí en un mar de información sobre la maternidad nadie me habló de que existía un lado B. Nadie me dijo que la felicidad tendría un sabor distinto. Como cuando te lavas los dientes y comes algo que normalmente te gusta, no es que sepa mal sino que sabe distinto, apenas lo reconoce tu paladar, entonces alguien pregunta “Sí te gusta, ¿no?” Y tú contestas que sí, porque sabes que sí te gusta, aunque en la boca sepa a otra cosa. La felicidad de ser madre es insondable, baña con una luminosidad tenue cada centímetro de la piel. Es íntima, calma, no tiene la algarabía que producen otras relaciones o encuentros. Es una felicidad también teñida por cansancio interminable, por ojeras, por una preocupación que late sin cesar en el estómago.

Otra cosa que me tomó desprevenida: nadie me preparó para la muerte de mi yo anterior; le hubiera hecho un funeral de haber sabido. O quizá restauró el contacto con mi yo más salvaje, primitivo, la YO bruta, sin pulir. Porque con un bebé no puedes aparentar algo que no eres, su mirada te atraviesa como una daga despiadada y devela tu verdadero ser. Cuando das a luz, naces de nuevo, te quitas todas las capas de lo que creías ser y vuelves a estar desnuda, expuesta ante un ser humano que ahora regirá el ritmo de tu vida.

Eso que llaman instinto maternal lo traduzco como una respuesta automática del cuerpo: tu labor es proteger y preservar la vida de ese ser humano que expulsaste; no importa qué, no importa si desfalleces en el proceso. Porque hay días en los que el cansancio me sobrepasa, algunas noches veo lucecitas azules en la habitación y brinco del susto cuando caigo en la cuenta: el espasmo lo asusta a él también regresándonos al inicio del arrullo. Confundir la vigilia con el sueño es como estar en una película de terror, eres el personaje al que pusieron a hacer guardia, no puedes quebrarte ante el sueño; podría tener resultados fatales.

Como la playlist de Spotify, tu campo de elección se reduce, tu ropa la escoges con base en otro — y en la facilidad de sacar la teta—, tu dieta también, tu consumo de alcohol, tus vicios, tu tiempo, todo se reajusta, hay algo de ti en esa mezcla de decisiones pero al final son los algoritmos que otra persona decidió para ti. Hay que elegir entre dormir o ir a orinar, comer o bañarse y definitivamente descansar siempre le gana a tener sexo. Encontrar el momento para escribir es lo más difícil, un esfuerzo mental es necesario para lograr el nivel de concentración y energía que se requiere.

Durante casi toda la cuarentena ¬— la primera cuarentena — usé pijamas todo el día. Me sentía como en la película de “El día de la marmota”: todos los días eran iguales, todos los días me esforzaba por hacerlo mejor que el anterior, por sentir algo de placer, por despegar de una manera indolora la cinta que mantenía la venda de mi panza en su lugar. El ritual de colocar la venda era el inicio del ciclo; mi Tiita colocaba los broches, pegaba la cinta, me besaba la frente y se iba. Yo me acostaba a la espera del llanto que me llevaba a tomar al bebé en mis brazos, darle pecho, arrullarlo, ponerlo encima de mí, dormitar. Después veía algo, una película de los 90’s era lo que elegía normalmente, después otro llanto, arrullo, pecho, sueño, pañal, comer con él encima de mí, llanto, arrullo, pecho, sueño, pañal, bañarlo, bañarme, poner la venda y un pijama limpia, repetir. El inicio era el final y el final el inicio.

Me descorazona saber que nadie recordará algo de esto o cómo se sentía, más que yo. Él crecerá, discutirá conmigo, se alejará y esa intimidad que tenemos ahora será un vago recuerdo que sólo vivirá en mi memoria. Yo le contaré cómo era mi vida cuando estaba pequeño, las noches en vela, la ropa manchada de leche y papilla, los cantos cetáceos con los que me despertaba y él me mirará fastidiado de haberlo escuchado mil veces, me verá vieja, me conocerá vieja, no sabrá de mi habilidad para subirlo, bajarlo, las piruetas que hago para no despertarlo cuando lo dejo dormido en la hamaca morada. La juventud de los padres es un cuento construido a través de anécdotas y fotografías.

Desde que llegué a casa con un recién nacido todos se fueron a vivir sus vidas, la soledad de la maternidad me aplastó de forma implacable, porque la responsable de la supervivencia de esa criatura indefensa era yo, todos los demás eran prescindibles, así que siguieron con sus rutinas y compromisos. Yo entré en un ciclo que inició cuando me encontré sola y me dieron ganas de orinar. Intenté alejarme de mi cría unos minutos pero los decibeles de sus gritos eran más estresantes que cargarlo y llevarlo conmigo, junto con el dolor de mi cesárea al inodoro. Con una mano bajé mis calzones, quité la compresa, me agarré de la pared, me senté muy despacio, solté un grito ahogado y con la otra sostuve la cabeza y espalda de una personita que pesaba menos de tres kilos. En mi mente sonaba Green & Gold, uno de mis mayores descubrimientos de la playlist Tu Lado B: “And suddenly it seems that I’m where I’m supposed to be, oh. And now I’m fully grown”.